- ホーム

- 車両管理ソリューション

- コラム

- 【2026年4月施行】「1運行2時間ルール」は事実上の義務化! その課題と本当に取り組むべき荷待ち・荷役時間削減のポイントとは

コラム・物流百景

【2026年4月施行】「1運行2時間ルール」は事実上の義務化! その課題と本当に取り組むべき荷待ち・荷役時間削減のポイントとは

来春(2026年4月1日)より、荷役・荷待ち2時間を削減するための1運行2時間ルールを含む物効法(物資の流通の効率化に関する法律)が施行されます。

ただし1運行2時間ルールに対する事業者の反応は様々です。

- そもそも1運行2時間ルールを知らないケース

- 「バース予約受付システムを導入すれば万事解決!」と思い込んでいるケース

一方で1運行2時間ルールの本質をきちんと理解し、2時間という枠にとらわれることなく、荷役・荷待ち時間の削減に取り組んでいる事業者もいます。

今回は、1運行2時間ルールの解説に加え、これが成立した経緯、法律上の建付け、そして1運行2時間ルールに限らず、荷役・荷待ちを減らすということ、ひいては今求められる物流改善の本質を考えましょう。

「1運行2時間ルール」とは

1運行2時間ルールとは、「トラック輸送における1回あたりの運行において、荷役と荷待ちなど、運転以外に従事する時間を基本1時間以内、仮に1時間以内が無理な場合には2時間以内に収めましょう」という政府が定めた事実上の義務(※後ほど補足します)を指します。

2023年6月2日、政府は「物流革新に向けた政策パッケージ」(以下、政策パッケージ)と「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)を発表しました。

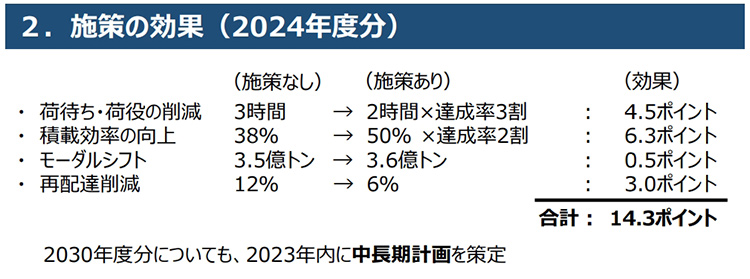

- 政策パッケージでは、「物流の2024年問題」対策として「荷待ち・荷役の削減」を現状の3時間から2時間へと削減する目標を発表

「物流革新に向けた政策パッケージ」における「施策の効果(2024年度分)」より

「物流革新に向けた政策パッケージ」における「施策の効果(2024年度分)」より - ガイドラインで挙げられたポイント

- 荷主は物流事業者に対し、長時間の荷待ち、運送契約にない運転等以外の荷役作業などをさせてはならない

- 調査により、1運行あたりの平均拘束時間のうち、荷待ち・荷役等が計3時間と推計

- 荷主は、荷待ち・荷役等にかかる時間を計2時間以内にすること

- 上記が達成できた荷主は、1時間以内を目標とし、さらに努力すること

またガイドラインとは別に、2025年2月18日に発表された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示」(国土交通省)においても同様の内容が発表されています。

ただし、「1運行当たりの荷待ち時間等が全国平均で合計2時間以内になるように削減する必要がある」という政府方針を説明しつつ、「荷主等は1回の受け渡しごとの荷待ち時間等について、原則として目標時間を1時間以内、やむを得ない場合を除き2時間を超えないように待ち時間等を短縮」というように、「荷待ち・荷役時間を2時間以内に抑える」対象が、1運行なのか、それとも1回の積み卸しなのか矛盾がある点には注意しなければなりません。

「1運行2時間ルール」は、なぜ事実上の義務なのか?

政府は、1運行2時間ルールを含めたさまざまな物流革新政策(荷主、物流事業者らにおける取り組み)を強力に推進するため、新物効法を公布しました。

新物効法では、まず「荷主や物流事業者らは、荷待ち・荷役時間を短縮するなど、物流を効率化させるよう努めなければならない」という努力義務を課しています。さらに、取り組みが不十分で、恒常的に長時間の荷待ちなどを発生させている荷主や事業者に対しては、国が以下の措置を取れるようにしている点は要注意です。

- 指導・助言

「もっと改善してください」と行政指導が入る。 - 勧告・公表

それでも改善しない場合、「改善しなさい」と勧告され、その事実を世間に公表される可能性がある。 - 命令

特に悪質な場合には、最終的に業務改善命令が出される。

こういった措置、特に最後の「命令」については、「対象になるのは、一定以上の物流規模を持つ特定事業者だけですよね?」と勘違いしている人もいるようです。

これは間違いで、どのような規模の事業者に対しても下される可能性があります。

特定事業者(特定荷主、特定連鎖課事業者)は、中長期的な計画を自ら策定することによって荷待ち・荷役削減に向けた取り組みを宣言することが義務です。しかし中長期的な計画の策定義務がない中小零細の荷主であっても、「命令」が国から下される可能性があることは要注意です。

つまり、1運行2時間ルールについて、「目標は1時間以内」「未達成の場合にはペナルティが課される事実上の義務化」という2つのポイントは押さえておきましょう。

「1運行2時間ルール」の課題とは

「荷主都合の荷待ち時間」しかカウントできないこと

詳しくは、「『物流効率化法』理解促進ポータルサイト」(以下、ポータルサイト)の「『荷待ち時間』と『荷役時間』の算出方法について」をご覧いただきたいのですが、かんたんに言えば、「荷主(※倉庫事業者を含む)の都合でのみ発生した荷待ち時間だけをカウントし、運送事業者の配慮によって生じた荷待ち時間はカウントされない」とされています。

車両運行の実情を無視していること

筆者は元ドライバーであり、運送事業者において営業としての勤務経験もありますが、荷主が指定する着車時刻に遅刻した場合(延着)の考え方・対応は、荷主によってさまざまです。

「クルマだからしょうがないよね」と理解を示してくれる担当者もいる一方、「プロなんだから延着するな!」と厳しい対応を取る担当者もいます。

断言しますが、突発的な交通集中や交通事故、道路工事などによる渋滞と、これらに伴う延着は、ドライバーや運送事業者には回避困難です。

だからこそドライバー・運送事業者は、着車時刻を指定された場合、時間に余裕を持った運行計画をとらざるを得なくなります。

着車時刻の指示が一般化した場合、かえって待機時間を増やす懸念が高いこと

例えば、「あの倉庫は着車時刻指定がないけど、いつ行っても20分程度は待たされる」というケースを考えましょう。

この倉庫事業者がバース予約受付システムを導入し、着車時刻指定を行い始めると、ドライバー・運送事業者は延着しないよう、余裕を持って着車できるように早着せざるを得ません。

仮にこの倉庫事業者がバース予約受付システムの導入(着車時刻指定の実施)によって待機時間をゼロにしたとしても、ドライバーらが自主的に行う早着が20分を超えた場合、隠れ待機時間はバース予約受付システム導入前よりも増加してしまいます。

物流革新政策の精神と、新物効法等における取り組みに矛盾があること

既に説明したとおりです。

荷役・荷待ち時間の削減は、「1運行あたり」を目指すはずだったのに、1運行2時間ルールを策定する時点で「1回の積み卸しあたり」に変わってしまっています。

中には、「1回の積み卸しにかかる時間は2時間までOK」と勘違いしている荷主もいますから、こうなるとむしろ荷待ち・荷役時間はこれまでよりも長時間化する懸念すらあります。

荷待ち・荷役時間の削減──その本質を考える

先日、古野電気のもとに、あるメーカーの総務部から「守衛の数をゼロにしたい」「だから、入退場管理システム『FLOWVIS(フロービス)』の導入を検討したい」という問い合わせがあったそうです。

聞けば、工場等の入退場を管理する守衛についても人手不足なのだそうです。

ところがこのメーカー、同時期に、物流部が荷待ち時間削減を目的に別の車両入退場管理システムの検討を進めていて、社内でバッティングしてしまったそうです。

結果はどうなったと思いますか?

詳細は割愛しますが、「『FLOWVIS』ならば、総務部と物流部、両方のニーズを満たせるから」と判断されて、「FLOWVIS」の導入が決まったそうです。

「二兎を追う者は一兎をも得ず」と言いますが、本ケースでは、「二兎を追ったところ、二兎とも得ることができた」というところでしょうか。

このエピソードは興味深いです。

「新物効法における1運行2時間ルールをクリアすればOK」と考えるのではなく、自社が抱える痛みにきちんと向き合い、自分事として課題解決に努めたという点が、取り組みとして秀逸です。

例えば、拠点間輸送を必要とする荷主の場合、先に挙げた隠れ待機時間の問題を看過することは難しく、本質的には無意味でしょう。

1運行トータルでドライバーの拘束時間削減を実現しなければサプライチェーンの効率化は果たせません。さらに「あのメーカーは拘束時間が長いから」と運送事業者から嫌われてしまう可能性も高く、結果、運送事業者の確保に苦労することになりそうです。

1運行2時間ルールに限らず、新物効法と、同時期に改正される貨物自動車運送事業法では、さまざまな義務や取り組みが荷主・物流事業者双方に課されます。

その対策に取り組むことは、「法規制をクリアするため」ではなく、自社のサプライチェーンを効率化し、ひいては企業の責任として、少子高齢化が進む日本社会においても、その発展に寄与するためであることを忘れないでほしいものです。

政策の無知と法律の限界

残念ながら、物効法および貨物自動車運送事業法(あわせて、物流関連2法)の改正には、さまざまな矛盾や不足があります。

本稿では1運行2時間ルールをテーマに考えましたが、話題の「CLO」(Chief Logistics Officer、物流統括管理者)の選任義務にも問題があります。そもそも、サプライチェーンという概念をきちんと理解し、物流に軸足を置いたうえで、企画、製造、品質、管理など、社内の各部署との調整を行えるスキルを備えた役員など、日本に何名いるのでしょうか?

CLOの選任義務が課される特定荷主は3000社程度になる見込みとのことですが、本来のCLOとして求められる素養を満たさない「なんちゃってCLO」が大量に生まれることは目に見えています。

にも関わらず、政府はCLOの育成支援を行おうとはしていません。言ってみれば、「言うだけ言って、後は丸投げ」という状態です。

こういった政策上のミッシングリンクは、物流革新政策のあちこちで見つかります。

こんな状況において、「あなたにとっての本質的な物流効率化」を見つけ出し、実行するのは簡単ではありません。

もう1つ、別の問題もあります。

法律、あるいは政策というものは、100点を取ることができる優等生を生み出すことを目指しているわけではありません。

「では何点なのか?」というのは法律によって異なります。中には「落第生を生み出さないこと」を目的にしている法律もあります。

物流関連2法については「50~60点の、世間に迷惑をかけない程度に荷主や物流事業者を引き上げる」レベルを目指していると筆者は評価しています。

つまり、物流関連2法をクリアすることと、あなたが競合他社との競争に勝ちうる物流・サプライチェーンを手に入れることの間には、大きな乖離があることを忘れないでください。

繰り返しになりますが、1運行2時間ルールの遵守は事実上の義務です。

もしこの義務に立ち向かうため、あるいは貴社を導くためのパートナーが必要であれば...

古野電気が有力な候補になり得ることは、最後に申し上げておきましょう。

記事のライター

坂田 良平氏 物流ジャーナリスト

Pavism代表。「主戦場は物流業界。生業はIT御用聞き」をキャッチコピーに、執筆活動や、ITを活用した営業支援などを行っている。ビジネス+IT、Merkmal、LOGISTICS TODAY、東洋経済オンライン、プレジデントオンラインなどのWebメディアや、企業のオウンドメディアなどで執筆活動を行う。TV・ラジオへの出演も行っている。

※本文中で使用した登録商標は各権利者に帰属します。

ピックアップ

コラム一覧

物流百景

- 生成AIが注目される今だからこそ、物流業界におけるAI活用を考える(ライター:坂田良平氏)

- 【2026年4月施行】「1運行2時間ルール」は事実上の義務化! その課題と本当に取り組むべき荷待ち・荷役時間削減のポイントとは(ライター:坂田良平氏)

- なぜあなたの「荷待ち時間対策」は進まないのか? バース予約受付システムではなく、「事業所内の滞在時間を正確に把握したい」という事業者が増えつつある理由(ライター:坂田良平氏)

- DX時代だから考えたい「部分最適化でしかないソリューションベンダー」とより良いパートナーシップを築くために必要なこと(ライター:坂田良平氏)

- トラックドライバーの個人所有スマホに業務用アプリケーションを導入?ソリューションベンダー側の課題と責任を考える(ライター:坂田良平氏)

- 物流DXは、バズワードからいよいよホンモノへ【国際物流総合展2024で感じた兆し】(ライター:坂田良平氏)

- 難敵!、国際物流総合展の歩き方(ライター:坂田良平氏)

- 「誰でも分かる」「イチから分かる」バース予約システム・トラック予約受付システム・車両入退場管理システムの違いを解説(ライター:坂田良平氏)

物流百景

物流百景

- 生成AIが注目される今だからこそ、物流業界におけるAI活用を考える(ライター:坂田良平氏)

- 【2026年4月施行】「1運行2時間ルール」は事実上の義務化! その課題と本当に取り組むべき荷待ち・荷役時間削減のポイントとは(ライター:坂田良平氏)

- なぜあなたの「荷待ち時間対策」は進まないのか? バース予約受付システムではなく、「事業所内の滞在時間を正確に把握したい」という事業者が増えつつある理由(ライター:坂田良平氏)

- DX時代だから考えたい「部分最適化でしかないソリューションベンダー」とより良いパートナーシップを築くために必要なこと(ライター:坂田良平氏)

- トラックドライバーの個人所有スマホに業務用アプリケーションを導入?ソリューションベンダー側の課題と責任を考える(ライター:坂田良平氏)

- 物流DXは、バズワードからいよいよホンモノへ【国際物流総合展2024で感じた兆し】(ライター:坂田良平氏)

- 難敵!、国際物流総合展の歩き方(ライター:坂田良平氏)

- 「誰でも分かる」「イチから分かる」バース予約システム・トラック予約受付システム・車両入退場管理システムの違いを解説(ライター:坂田良平氏)