コラム

“1秒”の長い歴史【後編】

自分が座る椅子を自分で持ち上げることはできませんし、数学の証明の途中で結論を既知として使うのもNGです。そういう意味で実は、地球の運動を測るのに、地球の運動から定められた時間の単位を使うのは、無理筋でした。1950年代に原子時計が時間の基準となって以降、ようやく地球の運動を正確に計測し記録することができるようになりました。

前編では地球の公転軌道がわずかに楕円で自転軸も傾いていることから、1日の長さは意外に大きく変化することを紹介しました。後編では、地球の自転のゆらぎと「うるう秒」との関係、そして自転の正確な計測がどのように行われているかなどをご紹介します。

“1日の長さ”は、意外に大きくゆらいでいる!?

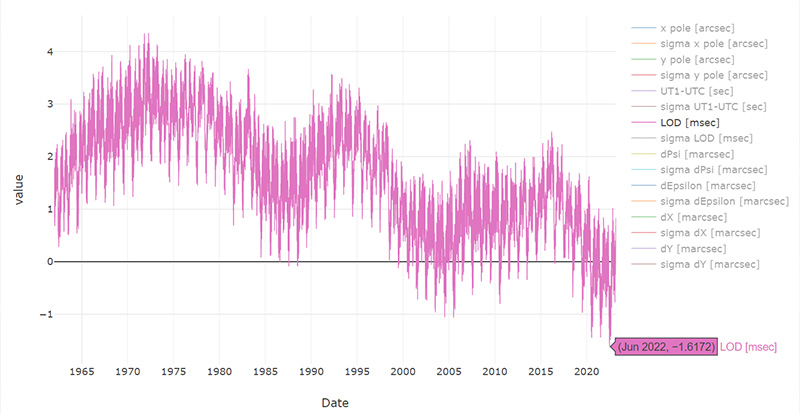

パリに本部を置く国際組織IERS(International Earth Rotation and Reference Systems Service、国際地球回転・基準系事業)は、各国機関から寄せられる観測データの解析を行い、地球の自転を正確に表現するパラメーターや成果データを、誰もが見られる形で公開しています。ここでいう「正確な1日の長さ」は、そうした項目を補正した、正味の地球の自転速度の指標のことです。まずはグラフをご覧ください。

ピンクの線は1962年から現在まで約60年間の地球の自転速度の変動を表したものです。きわめて遠方の天体を基準とし、地球が1回転(*)するため要した時間「LOD(Length of Day)」と、原子時計で定義された1日の長さ「86400秒」とを比較したもので、その差分がひと目盛り1ミリ秒(1/1000秒)で示されています。

(*)正確には、公転により地球が進んだ分だけ余計に回転する必要があるため、1回転より少し多くなります。1年は厳密には365.2422日なので、LODは地球が360+(1÷365.2422)=360.002738度だけ回転するのにかかった時間ということになります。

地球は ゆで卵 or 生タマゴ?

割らずにゆで卵か生タマゴかを確かめる際には、まずテーブルの上で回してみるという人が多いのではないでしょうか。指先の感覚が鋭い方なら振ってみるだけで違いがわかるかもしれません。地球の自転にゆらぎを与えているのは、いわば生タマゴの白身や黄身に相当する、地球内部や表面の流体の運動です。

海面を上下させる潮汐は月に同期した約28日周期で変動し、1年周期のものはもちろん季節変動です。また10年を超える周期の変動は地球深部のマントル流動による説が有力ですが、メカニズムはまだ解明されてはいません。推移を正確に予測するのも困難なため、人間社会がそれに合わせていくしかないわけです。

あらためてグラフを見ると、過去60年間の大部分でLODはゼロよりも上にありました。つまり86400秒より長かったわけです。「うるう秒」とは、現代社会が依拠するところの原子時計に同期した時刻(UTC=協定世界時)と、地球そのものが刻む時刻(UT1=世界時)の差が大きくなりすぎないようにと、1972年に始まった制度です。過去27回行われていますが、そのすべてが「プラス1秒」だったのは、このグラフがずっとプラス側にあり、乖離が拡大し続けていたからでした。

“The Shortest Day”が、「うるう秒って必要?」論のきっかけに

しかし2000年以降、LODがゼロを下回る日が増えています。そしてLODの最小記録も次々と更新されています。直近では2022年6月29日が86400秒を1.6ミリ秒下回る、観測史上最も短い日(The Shortest Day)でした。このことは一部でニュースになりましたが、グラフの傾向を見る限り2023年の7月前後にも、ふたたび記録更新の可能性がありそうです。

「うるう秒」に関しては、イレギュラーな時刻の挿入がコンピュータシステムやネットワークに予測不能な影響を与える懸念から、当面の停止や廃止の議論が始まっています。最短日の記録更新があるとすれば、この話題とからめてより大きなニュースになることでしょう。

今後地球の自転が速まりLODが短くなっていくとしても、これまでのうるう秒操作で蓄積された27秒ぶんの貯金がゼロになるのは、まだ何十年も先のことでしょう(**)。ただその何十年のうちに、やっかいな「うるう秒」を扱う仕組みやノウハウが、すっかり失われてしまうかもしれません。

(**)1958年1月1日からカウントを開始した国際原子時(TAI)は、最初のうるう秒挿入の1972年の段階でプラス10秒ぶんの”繰越金“がありました。したがって正味の貯金残高(TAI-UTC)は37秒ぶんある、とも言えます。

位置を知る技術「VLBI」で、回転を見るためには

さて、1/1000秒以下のオーダーで正確に計測されているLODですが、当然ながら地球外の目印――きわめて遠方の天体――を回転の基準として使う必要があります。それを担うのがVLBIという技術です。“Very long Baseline Interferometry”、超長基線電波干渉法という長い名称を略したものですが、詳しい方なら「大陸間の距離を数ミリオーダーで計測できる技術」ということでご存知かもしれません。筆者も子供時代(50年ほど昔)、VLBIを連呼する計測器メーカーのテレビCMがあったのを記憶しているくらい、古くからある技術体系です。画像付きの詳しい解説が多くのサイトで提供されていますが、ざっくり説明すると、

- きわめて遠方の天体からのノイズのような電波を

- 遠く離れた2か所の観測点で、同期された時刻信号(タイムスタンプ)とともに記録し

- ふたつの信号を持ち寄って重ね合わせ、ちょうど重なりあったときの時刻差を読み出し

- 大気などによる遅延分を補正したうえで、

- 時刻差に光速を乗じ、天体と観測点間の距離の差を得る

というものです。

多数の天体を観測し、地球の自転も加味して解析することで、2地点の距離(位置関係)を求めるわけですが、逆に2地点の位置関係を既知、すなわち固定されたものとして観測した場合、こんどは観測対象となる天体の方角が精密に求められます。原理的には3か所の観測点を使うことで、電波の到来方向がシャープに特定できるようになります。

そうやって得られた天体を基準として、日々のLODが正確に測り続けられています。そうして得られた回転のゆらぎ(軸のゆらぎ)も踏まえ、より正確に観測点の位置関係を求めることができます。その位置関係をまた基準として使うことで、回転のゆらぎがより正確に求められる……。こうした絶えざる営みにより、座標や時刻の正確さが維持されています。

すでに現代社会は、通信、放送、電力、金融など多くの分野で1/1000秒、あるいはそれ以上のオーダーの高精度な時刻同期が欠かせない社会となっています。さらに人類が月面で、あるいはもっと遠くの天体へと活動領域を広げていくためには、いっそう高いレベルの正確さが求められます。

計測により基準を求め、その基準をもとにさらに高精度な計測を行う。これを繰り返してきた長い歴史と技術の蓄積が、人間社会の活動や活動範囲の拡大を支えているのです。

記事のライター

喜多 充成氏 科学技術ライター

1964年石川県生まれ。産業技術や先端技術・宇宙開発についての取材経験をもとに、子供からシニアまでを対象に難解なテーマを面白く解きほぐして伝えることに情熱を燃やす。宇宙航空研究開発機構機関誌「JAXA's」編集委員(2009-2014)。著書・共著書に『あなたにもミエル化? ~世間のなりたちを工学の視点から~』(幻冬舎mc)、『私たちの「はやぶさ」その時管制室で、彼らは何を思い、どう動いたか』(毎日新聞社)、『東京大学第二工学部70周年記念誌 工学の曙を支えた技術者達』(東京大学生産技術研究所)ほか。

※本文中で使用した登録商標は各権利者に帰属します。

ピックアップ

コラム一覧

フルノコラム

-

10億分の1 秒の世界を整える驚愕の技術。日本のインフラを支えるフルノの"時刻同期" vol.2(公式note:海の音)

-

10億分の1 秒の世界を整える驚愕の技術。日本のインフラを支えるフルノの"時刻同期" vol.1(公式note:海の音)

-

GPS/GNSS時刻同期に悪影響を与える代表的な障害

-

時刻同期用GPS/GNSSアンテナの選び方と注意点

科学技術ライター 喜多充成氏

-

震災で生まれた観測網が、正確な時を刻む上でも役立つという話【後編】~宇宙の「ヒギンスさん問題」の解決策は?~(ライター:喜多充成氏)

-

震災で生まれた観測網が、正確な時を刻む上でも役立つという話【前編】(ライター:喜多充成氏)

-

世界のプロがノルウェーの島に集う「ジャマーテスト2024」に参加(ライター:喜多充成氏)

-

金星の謎をオカルトで解く話(ライター:喜多充成氏)

-

刹那と永劫を刻む原子の物差し(ライター:喜多充成氏)

-

時の流れが「100億分の4.4647」だけ違う世界の話(ライター:喜多充成氏)

-

森を育てる隠れた主役と拡散の話(ライター:喜多充成氏)

-

重力や時間の、見過せない「わずか」の話【後編】(ライター:喜多充成氏)

-

重力や時間の、見過せない「わずか」の話【前編】(ライター:喜多充成氏)

-

時刻同期用GNSS受信モジュール「GT-100」が香り高いスープカレーである理由(ライター:喜多充成氏)

-

虹が教える2周波GNSSのメリット(ライター:喜多充成氏)

-

時計だけでもできること(ライター:喜多充成氏)

-

地震と宇宙が出会うとき(ライター:喜多充成氏)

-

大都会・大阪に開設した“マルチパス道場”で「TB-1」「GT-100」らが修行中(ライター:喜多充成氏)

-

時刻同期用GNSS受信機「TB-1」の災難と、落雷で判明したその”実力”(ライター:喜多充成氏)

-

GNSSで地球の“いま“を知る(ライター:喜多充成氏)

-

GPSが1.5秒刻みで時刻をカウントする理由(ライター:喜多充成氏)

-

「いち、にの、さん!」と117とGPSの似たところ(ライター:喜多充成氏)

-

時計が確かなら「雲も掴める」というお話(ライター:喜多充成氏)

-

犯罪捜査と地震計と太陽風観測に時刻同期が必要な理由(ライター:喜多充成氏)

-

明菜の何が「セシウム」だったのか(ライター:喜多充成氏)

-

アナログ放送をアップデートする、GNSS時刻同期技術(ライター:喜多充成氏)

-

“1秒”の長い歴史【後編】(ライター:喜多充成氏)

-

“1秒”の長い歴史【前編】(ライター:喜多充成氏)

-

ひとりぼっちの旅 ~3リットルの超小型衛星。そのミッションを見守るGPS(GNSS)と衛星通信~(ライター:喜多充成氏)

-

ひとりぼっちの旅 ~堀江謙一さんの太平洋横断を見守るGPS(GNSS)トラッキングシステム~(ライター:喜多充成氏)

-

ザ・デイ・アフター・スーパーフレア ~電力、無線通信インフラへの影響~(ライター:喜多充成氏)