コラム

震災で生まれた観測網が、正確な時を刻む上でも役立つという話【前編】

兵庫県西宮市にある古野電気の本社を訪ねた折、少し遠回りして武庫川の河川敷を歩いてみたことがあります。西宮と尼崎との境を下って大阪湾に注ぐ武庫川の河岸からは、のんびり川面に浮かぶ鴨の群れや考え深げにたたずむアオサギなどが見られ、格好の散歩コースでした。ただ、私の遠回りの目的は散歩ではなく、右岸の堤防から道路一本隔てた小学校のグラウンドにある、「電子基準点」を訪ねることでした。

(写真)電子基準点「西宮」(950355), 西宮市立小松小学校

(写真)電子基準点「西宮」(950355), 西宮市立小松小学校

ご存知ない方には、それが何であるか想像も見当もつかないであろう「電子基準点」について、少し解説してみましょう。

「点」と名付けられてはいますが、実体はそれなりにボリュームのある金属柱です。学校や体育館の駐車場など、公共用地に建てられていることがほとんどで、高さはちょうど5m。頂部は白いプラスチック製のドームに覆われ、その中にGNSSアンテナが収められています。柱の内部にはGNSS受信機、通信機器、バッテリーなど電子機器一式が格納されていますが、それを外からうかがい知ることはできません。機器の存在を伺わせるわずかなヒントは、商用電源の引込線と、夏場に聞こえる冷却ファンの動作音くらい。そして引込線につながる電柱には「国土地理院」と記されたパネルが附され、設備管理者を示しています。

国土地理院は現在までに、この電子基準点を全国に約1300点配置しています。電子基準点という名称は、衛星からの測位信号を受信・解析するという電子工学的な手法で、地図や測量における三角点や水準点などと同様の基準点とすることからつけられたものです。一般的な呼び方は「GNSS連続観測点」、英語ではCORS(Continuous Observational Reference Station)となり、観測を続ける恒久設備であると強調しています。

日本で本格的な整備が始まったのは国の予算がついた1993年からですが、この年の12月に米国は、軌道上への26機の配置完了をもってGPSの初期運用開始を宣言しています。電子基準点は、測位衛星の草分けであるGPSと対をなす、長い歴史を持つ設備でもあるわけです。

翌1994年の10月、全国210点で稼働をはじめた電子基準点のネットワークは、異なる目的を与えられたふたつのシステムで構成されていました。210点のうち110点は、地面そのものの動きを観測するために南関東・東海地域に集中的に配置され、残りの100点は測量の基準とするため全国を約120km間隔でくまなくカバーするよう配置されました。その両方の目的で電子基準点が強力かつ有用であることを証明する機会が、はからずもすぐに訪れます。

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災(平成7年兵庫県南部地震)でした。

地面の動きを即時に可視化

引用:総理府『阪神・淡路大震災復興誌』 第4章①

引用:総理府『阪神・淡路大震災復興誌』 第4章①

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hanshin_awaji.html

電子基準点には、それ以外の観測手段とは異なるユニークな特長があります。異なる2つの電子基準点の観測データをあわせて解析することで、2点間の相対位置の変化を精密に求められる点です。船舶や自動車やスマホで行われている測位方式に比べより多くの観測データと計算機パワーが必要となりますが、センチメートル以下の精度が得られます。文字通り、桁違いです。

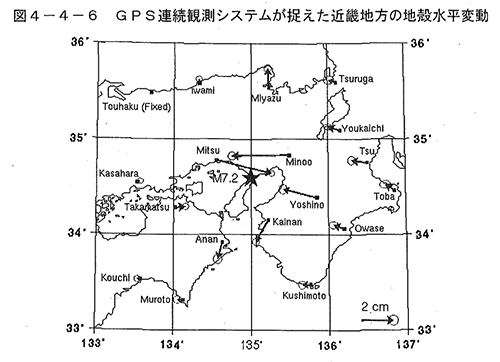

こちらの図は阪神淡路大震災の地震前後における、震源周辺の電子基準点の変位を示すものです。地震の影響が軽微と思われる遠隔地の1点を固定点とし、各点との相対変位を求めることで、地殻変動の向きや大きさ、どの程度の範囲に影響が及んでいたかが瞭然です。

兵庫の御津(震源から約46km、以下同)は東に約6cm、大阪・箕面(約53km)や奈良・吉野(約80km)は西に4~6cm動いています。和歌山の海南(約53km)や徳島の阿南(約82km)にも影響は及び、いずれにも南に1~2cm移動しており、解説文にはこうあります。

「従来の測量では、地震が発生してから観測計画を立て、測量作業のため現地に赴き、解析結果が出るまで何週間もかかった。(中略)GPS連続観測システムは、単に解析結果を出すまでの時間を早めたというだけではなく、地震による変動の様子を今までにない高い時間分解能で測定することを可能にした。」

(引用:総理府『阪神・淡路大震災復興誌』 第4章① https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hanshin_awaji.html)

大地が大きく動いたことを示すこの結果は、高密度な電子基準点の配置に大きな意義があることを示す「動かぬ証拠」でもありました。

測量の基準としても有用であることを証明

さらに阪神淡路大震災は、測量の基準としての重要性が専門家の間で共有される機会ともなりました。復興・復旧のためには多くの建設工事が必要になり、建物を建てるために基盤となる土地を整備する土木工事が必要です。土木工事に先立ち土地の形状や標高を把握するための測量が必要で、測量の実施には信頼できる座標値を与えてくれる基準点が不可欠。しかし地震による地殻変動で、これまで使われてきた三角点や水準点の座標値は不確かなものとなってしまっている..。そうした事情から、信頼できる新たな基準点として、被災エリアに8点の臨時電子基準点が設置されました。資料では「電子基準点を既知点として利用できるため,新点(未知点)の上でGPS測量を行うだけで済み,中略)測量の大幅な効率化と省力化を図ることができる画期的なものである」と解説されています。これら8つの臨時電子基準点の観測データはパソコン通信で配布され測量実務に役立てられました。

『阪神・淡路大震災に伴う国土地理院の取り組み』より引用

『阪神・淡路大震災に伴う国土地理院の取り組み』より引用

https://www.gsi.go.jp/REPORT/JIHO/vol83-1.html

震災直後の学校施設は避難所として使われることも多く、「ブレーカー断による停電で、観測やデータアップロードが中断」という事態もあったといいます。

当初2つだったネットワークはGEONET(GPS連続観測システム)に統合され、順次整備が進むことで現在では全国約1300点で運用されています。個々の電子基準点には局番号という識別符号が付与され、その上2桁は設置年の西暦下2桁を意味します。この震災を契機とする「95」はじまりの電子基準点は、約1300点のうち402点と突出して多く、記事冒頭でご紹介した「西宮」(950355)もその一つです。

30年の節目に止まり、ふたたび動き出した時計

(写真)明石市立天文科学館サイトより

(写真)明石市立天文科学館サイトより

https://www.am12.jp/topics/202501170546/

日本の時刻の基準となる東経135度の子午線は、ちょうど被災エリアを貫いています。その子午線の上に建てられ、1960年の時の記念日(6月10日)に開館した明石市立天文科学館の塔時計は、日本の時のシンボルのひとつです。よく知られた話ですが、この塔時計は阪神淡路大震災でいったん停まり、3年に及ぶ復旧工事を経た天文館の再開時に再び動き始めています。

そして地震からちょうど30年の節目となる2025年1月17日、同館は「復旧・復興のあゆみをふりかえり、今後の防災について考える契機とする」ことを目的に、発災の午前5時46分に塔時計を停止させ、12時間後の午前5時46分に再び動かすというイベントを実施しました。

ときに自然災害などで停まることはあっても、それを動かすのはいつも人の力です。そして単に動かすだけでなくより正確に動かそうとするのも人の力です。時刻の正確さとは一見関わりがないように思える電子基準点=GNSS連続観測施設(CORS)も、いまやそこで重要な役割を果たすようになりました。後編ではそのつながりと仕組みについて解説します。

記事のライター

喜多 充成氏 科学技術ライター

1964年石川県生まれ。産業技術や先端技術・宇宙開発についての取材経験をもとに、子供からシニアまでを対象に難解なテーマを面白く解きほぐして伝えることに情熱を燃やす。宇宙航空研究開発機構機関誌「JAXA's」編集委員(2009-2014)。著書・共著書に『あなたにもミエル化? ~世間のなりたちを工学の視点から~』(幻冬舎mc)、『私たちの「はやぶさ」その時管制室で、彼らは何を思い、どう動いたか』(毎日新聞社)、『東京大学第二工学部70周年記念誌 工学の曙を支えた技術者達』(東京大学生産技術研究所)ほか。

※本文中で使用した登録商標は各権利者に帰属します。

ピックアップ

コラム一覧

フルノコラム

-

10億分の1 秒の世界を整える驚愕の技術。日本のインフラを支えるフルノの"時刻同期" vol.2(公式note:海の音)

-

10億分の1 秒の世界を整える驚愕の技術。日本のインフラを支えるフルノの"時刻同期" vol.1(公式note:海の音)

-

GPS/GNSS時刻同期に悪影響を与える代表的な障害

-

時刻同期用GPS/GNSSアンテナの選び方と注意点

科学技術ライター 喜多充成氏

-

震災で生まれた観測網が、正確な時を刻む上でも役立つという話【後編】~宇宙の「ヒギンスさん問題」の解決策は?~(ライター:喜多充成氏)

-

震災で生まれた観測網が、正確な時を刻む上でも役立つという話【前編】(ライター:喜多充成氏)

-

世界のプロがノルウェーの島に集う「ジャマーテスト2024」に参加(ライター:喜多充成氏)

-

金星の謎をオカルトで解く話(ライター:喜多充成氏)

-

刹那と永劫を刻む原子の物差し(ライター:喜多充成氏)

-

時の流れが「100億分の4.4647」だけ違う世界の話(ライター:喜多充成氏)

-

森を育てる隠れた主役と拡散の話(ライター:喜多充成氏)

-

重力や時間の、見過せない「わずか」の話【後編】(ライター:喜多充成氏)

-

重力や時間の、見過せない「わずか」の話【前編】(ライター:喜多充成氏)

-

時刻同期用GNSS受信モジュール「GT-100」が香り高いスープカレーである理由(ライター:喜多充成氏)

-

虹が教える2周波GNSSのメリット(ライター:喜多充成氏)

-

時計だけでもできること(ライター:喜多充成氏)

-

地震と宇宙が出会うとき(ライター:喜多充成氏)

-

大都会・大阪に開設した“マルチパス道場”で「TB-1」「GT-100」らが修行中(ライター:喜多充成氏)

-

時刻同期用GNSS受信機「TB-1」の災難と、落雷で判明したその”実力”(ライター:喜多充成氏)

-

GNSSで地球の“いま“を知る(ライター:喜多充成氏)

-

GPSが1.5秒刻みで時刻をカウントする理由(ライター:喜多充成氏)

-

「いち、にの、さん!」と117とGPSの似たところ(ライター:喜多充成氏)

-

時計が確かなら「雲も掴める」というお話(ライター:喜多充成氏)

-

犯罪捜査と地震計と太陽風観測に時刻同期が必要な理由(ライター:喜多充成氏)

-

明菜の何が「セシウム」だったのか(ライター:喜多充成氏)

-

アナログ放送をアップデートする、GNSS時刻同期技術(ライター:喜多充成氏)

-

“1秒”の長い歴史【後編】(ライター:喜多充成氏)

-

“1秒”の長い歴史【前編】(ライター:喜多充成氏)

-

ひとりぼっちの旅 ~3リットルの超小型衛星。そのミッションを見守るGPS(GNSS)と衛星通信~(ライター:喜多充成氏)

-

ひとりぼっちの旅 ~堀江謙一さんの太平洋横断を見守るGPS(GNSS)トラッキングシステム~(ライター:喜多充成氏)

-

ザ・デイ・アフター・スーパーフレア ~電力、無線通信インフラへの影響~(ライター:喜多充成氏)