コラム

震災で生まれた観測網が、正確な時を刻む上でも役立つという話【後編】

~宇宙の「ヒギンスさん問題」の解決策は?~

みなさんの時計、合ってますか?

朝の支度をしつつ視線の端でとらえていた時計が、他に比べ大きく遅れていることに気づいて肝を冷やした――、という経験はありませんか? みなさんのお宅にある掛け時計や置き時計、みな同じ時を刻んでいるでしょうか? 進みや遅れの具合がそれぞれに違い、電池交換のタイミングも異なるたくさんの時計を、ピタリと合わせた状態で維持するのはとてもたいへんです。

家電量販店などで時計売り場をのぞいてみても、居並ぶ時計たちは思い思いの時を示しています。ただ例外は、電波時計のコーナーです。NICTが福島と佐賀の送信所から放送するJJY(日本標準電波)を受信できる時計なら、秒針まで一致した動きを見せているはずです。

GNSSの世界でも、衛星搭載の原子時計は管制局にあるマスタークロックに同期され、同じ時を刻んでいます。これが衛星測位のそもそもの大前提です。ただ残念ながら「それぞれの測位衛星は電波時計と同様に、管制局からの指令を受けて自動的に時刻合わせを行っているわけか、なるほどねぇ」とのご理解は、ざっくりしすぎです。

筆者の手元にあったアナログ時計の写真より

筆者の手元にあったアナログ時計の写真より

時計合わせの難しさ――英国在住・ヒギンスさんのケース

出典:『ヒギンスさんととけい』(Pat Hutchins作/田中信彦訳、ほるぷ出版、1976年初版・2006年復刻版)

出典:『ヒギンスさんととけい』(Pat Hutchins作/田中信彦訳、ほるぷ出版、1976年初版・2006年復刻版)

軌道を飛び交う測位衛星の時刻合わせの難しさを教えてくれる格好のストーリーをご紹介しましょう。英国の絵本作家、パット・ハッチンスの代表作のひとつ『ヒギンスさんととけい』です。(原題”Clocks and more Clocks”)

屋根裏部屋でヒギンスさんは古い時計を見つけました。ちゃんと動きます。最初はご満悦でしたが、そのうち時刻が合っているのか心配になってきました。新しい時計を買って階下の寝室に置き、古い時計と見比べてみますが、示す時刻が少し違っています。そこでキッチンに、玄関にと次々新しい時計を置いてみましたが、行き来して確かめるたび、どれもが少しずつ違う時刻を示します。困ってしまったヒギンスさんは..、というお話しです。

衛星間時刻同期の格好のメタファー

離れた部屋に置かれたいくつもの時計は、地球周回軌道を行き交う衛星に見立てることができます。衛星までの距離は、我々の日常感覚を超えてはるかに遠く、時刻の刻みもはるかに小さいため、時刻合わせには特別な配慮が必要になります※。考慮すべきは「伝搬遅延」。ヒギンスさんが階段を上って別の時計にたどりつくまでにかかる時間に相当します。

伝搬時間を正確に把握するためには、正確な距離(位置)を知らねばなりません。そのためには正確な軌道情報と時刻が必要となりますが、しかしこれらを求めるためには、衛星までの正確な距離の情報が欠かせません。おわかりのように、どうどう巡りです。

ヘタをすると、合っているかどうか分からない時計をもとに距離を求め、その距離が正しいと信じて時刻合わせをせざるを得ないという、ヒギンスさんと同じ困難に陥ってしまうことになります。

これを回避するためには異なる視点と道具が必要です。絵本で活躍するのは時計屋さんの懐中時計でしたが、衛星測位では地球上のあちこちに配置された「GNSS連続観測局」が仕事をします。そうです、前編でご紹介した電子基準点の別名です。

※ なおここでは簡略化し「時刻合わせ」と表現していますが、現実には個々の衛星の時計がどれほどの誤差を有しているかを推定し運用されています。

解決策は「電子基準点」

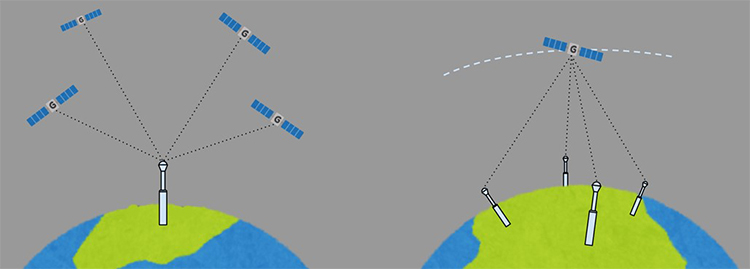

もともと衛星測位は、複数(最低4つ)の衛星から測位信号を受けて解析し、自分の位置と時刻を知ることが基本です。これを逆転させ、地球上の多くの観測局でデータを取得し解析することで、衛星の3次元的な位置+時刻を把握できます。

衛星測位の基本的な原理(左)と、衛星の軌道推定の概念(右)。実際には測位信号に加え、レーザー光の往復時間から地上~衛星間の距離を得て軌道推定するSLR(Satellite Laser Ranging)という手法も用いられる。

衛星測位の基本的な原理(左)と、衛星の軌道推定の概念(右)。実際には測位信号に加え、レーザー光の往復時間から地上~衛星間の距離を得て軌道推定するSLR(Satellite Laser Ranging)という手法も用いられる。

たとえば、日本のGNSSである準天頂衛星システム「みちびき」では、運用に関わる管制局は茨城の主局、神戸の副局に加え、追跡管制局6局の計8局が稼働しています。これらに加え国内13・海外23の監視局(GNSS連続観測局)が配置され、測位信号をモニターし続けています。PS(パフォーマンススタンダード)という文書でそれがどの程度の正確さを保証するものかが公開されており、そこでは衛星までの距離の誤差は「プラス・マイナス2.6m>95%」と示されています。

(参照:https://www.soumu.go.jp/main_content/000800171.pdf)

世界中の「電子基準点」を使うとできること

GPSでも同様に数メートル以内の数値が、いわばユーザーに対する「お約束」として公開されています。もちろん日々精度向上の努力が、続けられています。いっぽうで、過去にその衛星がどういう軌道をとったかという実績値ならば、精度はさらに向上します。世界中に散らばる「電子基準点」(あえてGNSS連続観測点をこう呼ばせてください)を利用するわけですが、IGS(国際GNSS事業)という組織が、各国機関が運営する世界中の電子基準点のプラットフォームとなって、観測データを集約する仕組みが整えられています。

出典:IGS (International GNSS Service)

出典:IGS (International GNSS Service)

https://igs.org/network-resources/

安定して運営されてきた500点超の観測点が登録されており、各国の国家機関や大学など、独立した13組織がそれぞれ独自の手法でデータを解析し、衛星の軌道を推定します。日本も2023年からここに加わり、JAXAと国土地理院が協力して解析にあたっています。

それらを重み付け平均して、求められた衛星の軌道情報が、約2週間後に最終的な値として公表されます。IGS最終暦と呼ばれる軌道情報の精度は「プラス・マイナス2.5cm」。地上約2万kmの彼方を飛翔している衛星までの距離を、なんと2.5cm以下の誤差で捉えているわけです。

こうした高精度の軌道情報は、測地学をはじめさまざまな学術研究の基盤となっているだけでなく、人類が月面やさらに遠方へ活動範囲を広げるうえでも欠かせない役割を果たしています。

またこの精度を「時刻同期」という視点から解釈すると、GNSSはすでに、地球全域にピコ秒オーダーの正確な時刻を供給するポテンシャルを備えている、ということもできます。ヒギンスさんも、もう困ることはないはずです。

こうした高精度の時刻同期インフラが、どのように活用・応用されているかについては、また項をあらためてご紹介したいと思います。

写真:電子基準点「姶良:970837」は、かつてVLBIアンテナが併設されていた「軌道追跡局」というカテゴリーに含まれる観測点。IGSの観測点(AIRA00JPN)としても運用されており、他の電子基準点とレドーム形状がやや異なっていたりする。

写真:電子基準点「姶良:970837」は、かつてVLBIアンテナが併設されていた「軌道追跡局」というカテゴリーに含まれる観測点。IGSの観測点(AIRA00JPN)としても運用されており、他の電子基準点とレドーム形状がやや異なっていたりする。

記事のライター

喜多 充成氏 科学技術ライター

1964年石川県生まれ。産業技術や先端技術・宇宙開発についての取材経験をもとに、子供からシニアまでを対象に難解なテーマを面白く解きほぐして伝えることに情熱を燃やす。宇宙航空研究開発機構機関誌「JAXA's」編集委員(2009-2014)。著書・共著書に『あなたにもミエル化? ~世間のなりたちを工学の視点から~』(幻冬舎mc)、『私たちの「はやぶさ」その時管制室で、彼らは何を思い、どう動いたか』(毎日新聞社)、『東京大学第二工学部70周年記念誌 工学の曙を支えた技術者達』(東京大学生産技術研究所)ほか。

※本文中で使用した登録商標は各権利者に帰属します。

ピックアップ

コラム一覧

フルノコラム

-

10億分の1 秒の世界を整える驚愕の技術。日本のインフラを支えるフルノの"時刻同期" vol.2(公式note:海の音)

-

10億分の1 秒の世界を整える驚愕の技術。日本のインフラを支えるフルノの"時刻同期" vol.1(公式note:海の音)

-

GPS/GNSS時刻同期に悪影響を与える代表的な障害

-

時刻同期用GPS/GNSSアンテナの選び方と注意点

科学技術ライター 喜多充成氏

-

震災で生まれた観測網が、正確な時を刻む上でも役立つという話【後編】~宇宙の「ヒギンスさん問題」の解決策は?~(ライター:喜多充成氏)

-

震災で生まれた観測網が、正確な時を刻む上でも役立つという話【前編】(ライター:喜多充成氏)

-

世界のプロがノルウェーの島に集う「ジャマーテスト2024」に参加(ライター:喜多充成氏)

-

金星の謎をオカルトで解く話(ライター:喜多充成氏)

-

刹那と永劫を刻む原子の物差し(ライター:喜多充成氏)

-

時の流れが「100億分の4.4647」だけ違う世界の話(ライター:喜多充成氏)

-

森を育てる隠れた主役と拡散の話(ライター:喜多充成氏)

-

重力や時間の、見過せない「わずか」の話【後編】(ライター:喜多充成氏)

-

重力や時間の、見過せない「わずか」の話【前編】(ライター:喜多充成氏)

-

時刻同期用GNSS受信モジュール「GT-100」が香り高いスープカレーである理由(ライター:喜多充成氏)

-

虹が教える2周波GNSSのメリット(ライター:喜多充成氏)

-

時計だけでもできること(ライター:喜多充成氏)

-

地震と宇宙が出会うとき(ライター:喜多充成氏)

-

大都会・大阪に開設した“マルチパス道場”で「TB-1」「GT-100」らが修行中(ライター:喜多充成氏)

-

時刻同期用GNSS受信機「TB-1」の災難と、落雷で判明したその”実力”(ライター:喜多充成氏)

-

GNSSで地球の“いま“を知る(ライター:喜多充成氏)

-

GPSが1.5秒刻みで時刻をカウントする理由(ライター:喜多充成氏)

-

「いち、にの、さん!」と117とGPSの似たところ(ライター:喜多充成氏)

-

時計が確かなら「雲も掴める」というお話(ライター:喜多充成氏)

-

犯罪捜査と地震計と太陽風観測に時刻同期が必要な理由(ライター:喜多充成氏)

-

明菜の何が「セシウム」だったのか(ライター:喜多充成氏)

-

アナログ放送をアップデートする、GNSS時刻同期技術(ライター:喜多充成氏)

-

“1秒”の長い歴史【後編】(ライター:喜多充成氏)

-

“1秒”の長い歴史【前編】(ライター:喜多充成氏)

-

ひとりぼっちの旅 ~3リットルの超小型衛星。そのミッションを見守るGPS(GNSS)と衛星通信~(ライター:喜多充成氏)

-

ひとりぼっちの旅 ~堀江謙一さんの太平洋横断を見守るGPS(GNSS)トラッキングシステム~(ライター:喜多充成氏)

-

ザ・デイ・アフター・スーパーフレア ~電力、無線通信インフラへの影響~(ライター:喜多充成氏)