建設DX関連記事 建設DXにおける業界潮流の変化と今後の展望を大予想

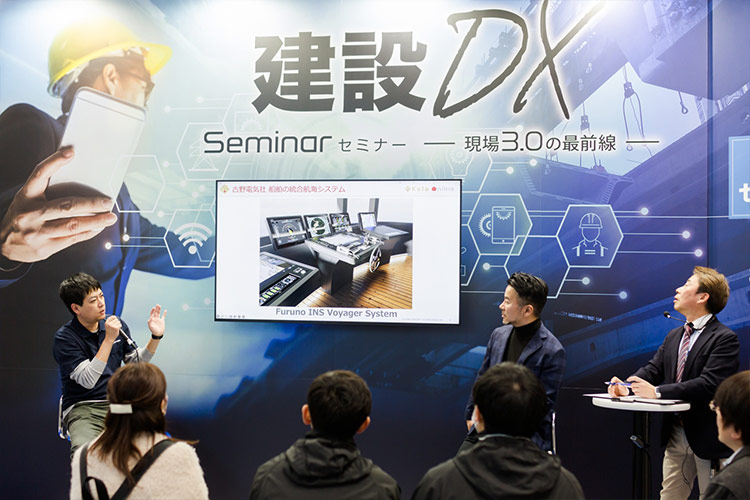

フルノは、2023年12月13〜15日に東京ビックサイトで開催された「第8回 JAPAN BUILD TOKYO -建築の先端技術展-」に出展し、当社ブース内で3日間にわたり「建設DXセミナー」を開催しました。建設DX Journalでは、そのセミナーのダイジェストを紹介します。

今回は、製造業のDXに携わる人のためのメディア「Koto Online」を運営する株式会社ZUUとのコラボレーションでパネルディスカッションを企画しました。コアコンセプト・テクノロジー社(CCT社)取締役 CTO 兼マーケティング本部長 田口紀成氏と当社 建設DX事業責任者 石野 祥太郎が、建設DXにおける業界潮流の変化と今後の展望について存分に語り合いました。

両社が建設業界向けの事業展開に至った理由

編集部:フルノは船舶機器事業、CCT社は製造業であり、両社は元々建設業界以外からの出身企業でした。そんな2つの企業がなぜ建設業界向けの事業展開に至ったのでしょうか。

石野:もともと当社は船舶機器事業として魚群探知機、船舶レーダーなど商船、漁船、プレジャーボート向けなど、船舶用電子機器をつくってきました。そこから培った技術で市場展開が広がり、車載機器や医療機器などを手掛けるようになりました。船舶機器事業だけで企業を成長させることは難しく、新規の市場へ広げていく必要があったのです。

新規事業のプロジェクトは現在も複数動いており、そのうちの一つが建設業界に向けたプロジェクトになります。

建設現場は想像以上に建設業界はアナログな世界です。電話すら繋がらないトンネルの中や高層階で日中ずっと作業をされている方がいるわけです。そこに対して我々の通信技術を利用し「何か貢献できないか」と考えたのがキッカケでした。

建設現場では家庭向け通信機器を持ち込んでも使い方が荒かったり、ノイズがあったり、電源を抜かれたりと持ち込んでもすぐに壊れるものがほとんどでした。そこで、船舶機器で求められる高い製品品質を適用し、堅牢性のある製品を建設現場向けに開発することになりました。結露や降雨は通信機器の天敵ですが、それらに対する耐性などについて製品に厳しい試験を課し、徹底的な対策を講じました。

私自身も建設分野は未知の世界でしたが、実際に現場に入っていくことによって、現場の課題を深く知ることができました。更にお役立ちできることはないかと日々製品企画や技術開発に取り組んでいます。

建設DXの市場規模は大きく、また成長性の高い魅力的な業界だと思っています。

(中)田口 紀成 氏(株式会社コアコンセプト・テクノロジー 取締役CTO)

(中)田口 紀成 氏(株式会社コアコンセプト・テクノロジー 取締役CTO)

(右)伊藤 秋廣 氏(株式会社エーアイプロダクション)

(左)石野 祥太郎(当社 建設DX事業責任者)

田口:CCT社は当初製造業向けの製品を開発していました。モノづくりでは最初に設計の図面があります。

たとえば金属加工品の場合、設計には寸法が入っていて、細かく公差(誤差の許容範囲)が指示されています。機械で加工されモノが出来上がってくるプロセスを自動化する場合、コンピュータが処理するのは困難です。しかし、3Dだとプロセスの自動化は容易であることが分かりました。

建設業では製造業と図面が全く異なります。そのため、図面の違いによって情報の連動はしづらいという特徴があります。そこで我々が考えたのがBIM(Building Information Modeling)を利用して3Dで統合するという手法でした。建設業では追加で別の図面を作るといったことがあります。しかし3Dなら別の3Dデータを作らずに、情報を一元化させ、設計と施工の連動ができます。

建設業においても「情報が一元化され、誰がどこで見ても間違いのない情報にアクセスできる環境は作れる」と確信し、建設業界向けの事業を展開しました。建設業はいろいろな企業が関わり工事・施工を行っているため、情報のやり取りも難しくなります。そこで1つのプラットフォームでカスタマイズを行い、3Dモデルの中で情報を統合できるDX支援サービスを考えました。

田口 紀成 氏

田口 紀成 氏

建設DXとは?

編集部:現在「DX」という言葉だけが独り歩きしている印象があります。こうした言葉をどう捉えるべきでしょうか?

田口:DXをどう捉えるべきか。私たちは今あるものをいろいろ活用しながら、業務変革が現実として起きれば、それがDXであると捉えています。

「DXのXとは、トランスフォーメーションだからビジネスモデルを変えましょう」と言われています。しかし実際のDXでは爆発的に変化を遂げた企業は存在せず、緩やかに成長している企業がほとんどです。人材不足が懸念される中、「どのように業績を維持させたり向上させたりするのか」という課題に対し、企業は「今あるデジタル技術を使って業績を変えていきましょう」と現実的なところで考えています。違いは業種や企業ごとの定義の違いのみです。

石野:ちなみに建設業界に限って言えば、建設DXという言葉が出たのがここ3年ぐらいです。5年前ぐらいまでは建設テックと言っていました。IoT・ICTなどの技術を活用し、革新させようという定義でしたが、さらに範囲を広げて建設DXという言葉に変わりました。

建設業界における喫緊の課題は業務効率化でした。現場では未だに目視で施工確認をしている状態ですので、現場の状況が遠隔で分かり効率化につなげられると、2024年問題の解決に繋がると思います。さまざまなデータを集約し、AIが自動的に判断し施工に活かす自動施工については、2030年頃に実現すると考えてます。

建設DXと製造業DXの違い

編集部:建設DXと製造業DXの違いはどのようなことでしょうか?

田口:製造業と建設業の大きな違いはファクトリーオートメーションでしょう。現在、電気自動車を組み立てる工程は、既に人ではなく自動化が進んでいます。しかし、特注品に関しては一回作れば完了となるため、生産ラインの効率化は進んでいません。建物は製造業の特注品と同じようなもので、すべてを効率化するのは難しいと感じています。

石野:無人化が可能な製造業と異なり、建設現場は絶対無人化にはならないと思います。ただし、AIを使って効率化につなげることは可能です。単純作業や入退場管理ならAIによる顔認識システムでできます。そうした身近なDXから始めると建設現場でも生産性の向上が可能だと考えています。

編集部:そうした建設業界においてフルノはDXを実現するためにどのような取り組みを行っているのでしょうか?

石野:当社が目指しているのも建設現場におけるDXを実現するための技術です。オフラインの業務も多くありますので、まずはオンライン化することが必要になります。まだまだ、現場に行かないといけない仕事が多くあるんですね。たとえばトンネルの先端に行って、ハンマーで岩を叩いて必要なデータを取得する検査があります。トンネルの現場は山奥にあり、移動時間だけでも丸1日かかります。そこで当社では通信ソリューションとカメラを使った「遠隔臨場」をご提案しています。検査に必要な映像と音のデータは遠隔地でリアルタイムに確認することが可能です。

編集部:建設業界において現場以外でDXが必要な場面はありますか?

田口:あるゼネコンさんに聞いたのですが、受注のキャパがない場合、設計の前段階で利益がどれぐらいかを見積もらなくてはいけないと聞きました。建物を建てるまでに、それがどれぐらいの利益を生み出せるのかを考え、受注するプライオリティを決めていかないと追いつかないそうです。施工現場だけではなく、上流工程もデジタル化による配分が必要になってきています。

建設DX におけるマーケットやニーズ、今後の展望

編集部:最後に、建設DX におけるマーケットやニーズ、今後の展望について教えてください。まずは建設業におけるマーケットから。

石野:国内建設業の投資額は建築・土木合わせて年間約70兆円です。DXのマーケットに関していうと、建物を建てる費用のうち2%ぐらいです。ですから1億円規模の現場で使える予算は~200万円になります。ただし、2%という数字は今後増えていくだろうと思っています。

原価が上がっていますから、大きなビルを建てるとなると粗利でマイナスになることもあるそうです。労務費などのコストが減り、利益が出るとDXソリューションにかける金額が上がってきますから、我々もそこに期待しています。

石野

石野

編集部:続いて建設業のニーズについて教えてください。

石野:建設業DXは、まずアナログな記録からデジタルによるペーパーレス化への変更が必要になります。展示会の来場者も、業務の効率化につながるようなSaaS系のアプリケーションをまずは使ってみたいと考えているようです。建設業界のニーズは2024年問題に関する点です。当社としても、そちらに貢献できればと思います。

田口:労働人口が減っているわけですから、人材不足だと認めざるを得ません。さらに働き方改革によって労働時間も減少するので、これまでと同じような仕事の仕方をしても同じ生産性は維持できなくなってきます。では建設業のニーズはどうなのか? インフラの老朽化や都市の再開発などニーズはまだあります。ですから建設業界には需給ギャップがあるわけです。働き手が不足しているということは、短期的にマーケットを見るとある程度仕事はいっぱいあります。しかし長期的に考えると国内も減り、それに伴い需要も減る可能性があるでしょう。生産性を維持するためにどこまで必要かは分かりません。

またニーズがどうなるのかという問題もあります。働き方改革にもありますが、サスティナブルな仕事の仕方になるかどうか、また仕事し続けられる環境であるかどうかも重要です。そのような環境でないと、働き手はますます減ってしまうでしょう。魅力的で安心して働ける現場にすることが重要です。

まずは、デジタルデバイスや利益につながる建物を建てることなど、DXでビジネスモデルを変革すべきでしょう。次に報酬の改善です。DXの導入によって現場の人にとって透明性のある報酬体系にします。そうしたニーズは今後も広まっていくでしょう。

編集部:DXでは情報の一元化が必要だと言われていますが、建設業ではどのようになっているのでしょうか?

田口:建設業においても、情報が一元化されてくるだろうという流れは感じます。3Dの観点から言うと、設計から施工に移る情報の連動が密になってきています。図面をまだ作成している企業もありますが、3Dに移行する企業は増えていくだろうと思います。実際に各ゼネコンは情報の連動によるデータの一元化に取り組んでいます。また製造業も過去には建設業と同じような流れがあって今の状態があるわけです。設計と製造で実際に部品表が連動する仕組みになっています。建設業が製造業のような仕組みになっていくためには、どれだけBIMが浸透していくかにかかっています。そうなっていかないとムダな情報が集まってきてしまうでしょう。デジタルで仕事をする場合、情報がバラバラだと良くないでしょうから、建設業でも情報の一元化につなげることを期待します。

編集部:CCT社は製造業DXに携わる人のメディア「Koto Online」でDXについてインタビューをされたそうですが、DXで成功している企業にはどのような共通点があるのでしょうか?

田口:DXで成功している企業は、デジタルで何か基盤がしっかりしていると思われがちですが、そうではありません。成功している企業は従業員と顧客やパートナーの距離が近いんですね。顧客やパートナーの意思がちゃんと届いて、それをサービスとして反映させるような仕組みが会社の中にあります。企業の中に文化やフィロソフィーがあって、「デジタルで〇〇をしました。その結果、DXがうまくいきました」というパターンが多いですね。そうした背景には経営者と従業員の距離が近いというのもあります。経営者の意思が実際に従業員にちゃんと届いているわけです。成功している企業は従業員、とくに若いスタッフと経営者のコミュニケーションがうまくいっている傾向があります。なぜなら若いスタッフのほうがデジタルに対しての感度が高いからです。若いスタッフと経営者がコミュニケーションしていく中で、デジタルに関する情報が経営層まで上がってきているんですね。

編集部:DXについてさまざまなソリューションが出ていますが、現場で使う利便性についてフルノではどのような工夫をされているのでしょうか?

石野:我々も使う人をちゃんとイメージして製品サービスを作るようにしています。あまりにも高機能な製品を提供しても、現場の人には使い勝手が悪く、覚えるのが難しくなると思います。とにかくシンプルにすることが重要です。あとは田口さんが言われたように現場に若い人がいると違ってきます。若い人は感度が高く現場を牽引しています。建設業界の方は大学で建築学や土木を専攻している人が多いのですが、私のように電気専攻の人が建設業界に入る場合もあるんですね。たとえば山奥にあるトンネルの現場で電気に詳しい所長さんが担当されると、ちょっと高度なことができたり、しっかりとした成果が出てきたりします。若い世代の活躍によって、現場が変わっていくことを期待します。

記事のライター

石野 祥太郎 建設DXジャーナル初代編集長/古野電気株式会社

無線の技術者として新技術や製品開発に従事、建設DXの社内プロジェクトを推進

※本文中で使用した登録商標は各権利者に帰属します。

建設DXに関するご相談・お問い合わせ

関連リンク

建設DX Journal

2024年の記事

-

スターリンクで建設現場のネットワークが快適に ~導入のメリットや、検討すべきポイント~

-

建設現場は屋外環境? ~電波のルールを正しく理解して使うには~

-

建築現場に無線ブロードバンド環境をつくり、建設DXを実現

-

LANケーブルを最小限に抑えて、メッシュWi-Fiを広範囲に展開 ~建設DXに向けた最新事例のご紹介~

-

建設現場向けWi-Fiシステムを活用した建設DXの実現

-

建設DXにおける業界潮流の変化と今後の展望を大予想

-

AR(拡張現実)導入を検討するために知っておくべきことは?

-

ICT機器の「天敵」現場の電磁ノイズ ~安心してICT機器を使うために、その正体を知ろう~

-

位置情報データから見る今後のビジネスのトレンドとは?

-

生成AIとビジネスの付き合い方をどうすべきか?

-

スポーツイベントのDXでアスリートを可視化!? ~階段垂直マラソンでICT技術を導入すると驚きの効果が~